João

de Melo nasceu nos Açores, em 1949. Aos 11 anos, deixa a

sua ilha natal para prosseguir os estudos no continente,

como aluno interno do Seminário dos Dominicanos, onde

permanece entre 1960 e 1967. Abandonado o seminário,

passa a viver em Lisboa, prosseguindo os estudos

enquanto trabalha e iniciando colaborações na imprensa

escrita. É, aliás, num jornal, o Diário Popular, que

publica o seu primeiro conto, aos 18 anos. A partir de

então publicará contos, crítica literária e poemas em

diversos periódicos de Lisboa e dos Açores,

integrando-se na geração literária que, sediada em Angra

do Heroísmo - e ligada ao suplemento literário do jornal

A União - renovou a literatura açoriana contemporânea.

A incorporação no exército, com o posto de furriel e a

especialidade de enfermeiro, em 1970, e a posterior ida

para Angola, onde permaneceu 27 meses numa zona de

guerra [Companhia de Artilharia 3449 / Batalhão de

Artilharia 3859], marcá-lo-ão em termos pessoais e literários,

sendo tema de vários livros seus, de que se destaca, na

ficção, Autópsia de Um Mar de Ruínas, romance que é uma

referência na literatura portuguesa sobre a guerra

colonial.

Já após a revolução de Abril de 1974, João de Melo

licencia-se em Filologia Românica pela Faculdade de

Letras de Lisboa, mantendo sempre colaboração em

diversas revistas literárias (Colóquio-Letras, Vértice

e, mais tarde, Sílex, Ler, etc.). No início da década de

80, torna-se professor do ensino secundário, actividade

em que reparte até hoje o seu tempo com a escrita

literária.

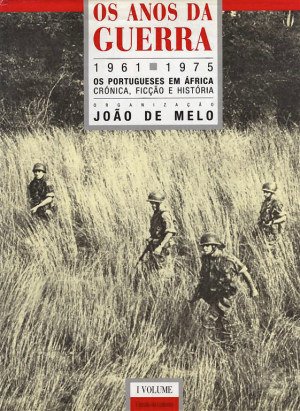

O livro

"Os

Anos da Guerra 1961 / 1974"

(Volumes I e II)

Imagem da capa e restantes

elementos cedidos por Ilídio

Costa

Para visualização dos

conteúdos clique nos sublinhados que se seguem:

I Volume:

Os Anos da Guerra 1961 / 1974

II Volume:

Os Anos da Guerra 1961 / 1974

----------------------------

Os Anos da Guerra 1961 / 1974

( I Volume)

in: "Os Anos da Guerra

1961/1974 - 1.º Volume"

in: "Os Anos da Guerra

1961/1974 - 1.º Volume"

"...

«A carne deve estar tostada»,

disse o alferes, à sombra de um arbusto da altura de um

homem.

O prisioneiro sentiu a corda

frouxa e deslizou, cabeça baixa, para o chão. Os ombros

tremeram imperceptivelmente uma vez, outra, e só então

um suspiro baixo lhe saiu do peito, que subiu e desceu

com suavidade. O corvo deu um grito e elevou-se batendo

muito as asas. No bico duro, levava uma fiada de tripas.

O cabo olhou-o, com uma mão a fazer de pala. Depois

soltou a corda e, sempre com a mão a resguardar a vista,

avanço uns passos. Luminoso, num festival de tons

alaranjados, o sol abateu-se novamente pela terra.

«Não quero mais tiros», disse

o alferes com uma bolacha entre os dentes. Uma talhada

de sol batia-lhe no peito branco onde dançava um amuleto

humano.

O cabo não ficou surpreendido,

tão pouco agastado. Baixou-se e apanhou a ponta da

corda. Deu-lhe um esticão e o prisioneiro tombou,

desamparado. Os homens riram com força, entre goladas de

cerveja.

O cabo disse:

«Okay, meu alferes.» E depois,

espreitando pelo rabo do olho o fumo do braseiro, as

estruturas das casas chamuscadas: «Nunca gostei de

corvos. São pretos e feios. Quando era pequeno...»

O oficial interrompeu-o e

perguntou:

«Já montaram a guarda?»

E o cabo

«Não há problema. Fui eu mesmo

que distribui os homens.»

O outro fez «está bem» com a

cabeça e meteu mais uma bolacha, ouviu-se o craque dos

dentes, várias vezes, depois, sacou de um cigarro e

estendeu o maço ao cabo que, surpreendido, tirou um e

pôs-se a olhar as botas do oficial, impecavelmente

limpas.

«Que há?», perguntou o

alferes, em tom mordaz.

O cabo ficou muito perturbado

a olhar para as suas botas sujas e com restos de sangue

nas biqueiras, quase junto às solas. Deu um puxão

enérgico à corda e o prisioneiro voltou a cair, agora

para a frente, ficando com a testa poisada sobre a erva

rala. A ferida do pescoço refulgia no dorso de ébano.

«E este gajo?», disse o cabo.

«Estamos à espera de quê?»

O oficial fitou o prisioneiro

e os olhos semicerraram-se, concentrados. Uma das mãos

deslizou-lhe para a automática, entre as pernas.

Afagou-a e trincou ligeiramente o cigarro. Inspirou uma,

duas, três vezes e soprou devagar, de lábios levemente

abertos, de modo que o fumo trepou-lhe pelas faces

graníticas, envolvendo-as como se as acariciasse.

Uma galinha do mato atravessou

sobressaltadamente a clareira onde se acantonava o

pelotão. Antes de os soldados se baixarem, rápidos, para

as metralhadoras, o cabo gritou-lhes:

«Nada de tiros.» E depois,

como que a desculpar-se: «O nosso alferes é que disse.»

Um dos furriéis comentou para

o outro:

«É sempre assim. A raiva

vem-lhe depois das razias.»

O outro assentiu e tornou a

encostar-se ao tronco da árvore sob a qual conversavam.

Olharam vagamente para os escombros da aldeia. Estava

menos calor e via-se que o Sol estava a descer depressa.

Os soldados deitaram-se no chão com a cabeça poisada nos

bornais. O rumor do rio não cessava de crescer e

convidava ao sono. Olhar para ali era como pensar no

descanso dos antigos cruzados. Um casal de coelhos

passou quase entre as pernas dos soldados, mas estes nem

se mexeram e puseram-se a dormir. Profissionais,..."

----------------------------------------------------

Os Anos da Guerra 1961 / 1974

(II Volume)

in:

"Os Anos da Guerra 1961/1974 - 2.º Volume"

Poema de

Manuel Alegre:

As Colunas Partiam de

Madrugada

As colunas partiam de

madrugada

As colunas partiam de

madrugada

para o norte partiam para a

morte

partiam de Luanda flor pisada

levavam morte de Luanda para o

norte.

De Luanda partiam flor

pisada

colunas que levavam

Luanda para o norte para a

morte

de Luanda partiam de

madrugada.

De Luanda madrugada

para o norte

as colunas partiam

levavam de Luanda a

flor pisada

para a morte do norte

para a morte.

Partiam de Luanda

de madrugada

colunas para o

norte

levavam morte de

Luanda

para o norte da

morte flor pisada.

De Luanda

partiam as colunas

para o norte

partiam flor pisada

de Luanda

levavam para o norte

a morte da

madrugada.

Partiam as

colunas de Luanda

Levavam

para a morte

a

madrugada: flor pisada

ao norte.

(in:

O Canto e as Armas, 1967)