Os Espantosos Dançarinos do Quissengue

Artigo da

autoria de Guilherme de

Melo e imagens de

Carlos Alberto,

publicado no "Notícias" de Lourenço Marques,

cuja data desconhecemos, mas escrito durante o

período da Guerra Colonial em Moçambique.

Transcrição do

artigo:

|

|

|

(15) |

Dos enviados

especiais do "Notícias"

GUILHERME DE

MELO (Texto)

CARLOS ALBERTO

(Fotos)

|

|

OS ESPANTOSOS

DANÇARINOS DO QUISSENGUE

A par

da criação, como vimos já, da série de postos de

intervenção e aquartelamentos – que funcionam como que

um baluarte ao longo do Messalo, de modo não só a

impedir a infiltração dos bandos terroristas para sul do

grande rio que divide o distrito em duas faixas mas

igualmente para que deles partam os ataques envolventes

que, como tenaz de ferro, está apertando o inimigo cada

vez mais – estruturou-se em Cabo Delgado um curioso e

eficientíssimo sistema de aldeamentos de fronteira que

está, na verdade, provando em absoluto.

Como que

num colar autêntico, inicia-se a série de aldeamentos

novos junto ao litoral, logo um pouco acima de Mocímboa,

para, inflectindo da costa para o interior, ir subindo e

acompanhando a fronteira de modo a formar como que um

radar perfeito de detecção de novos bandos que pretendam

passar-se para o interior dessa vasta zona ao Norte do

Messalo a fim de se juntarem, em apoio, aos que ali se

encontram flagelados pela acção da tropa e das milícias

que do Messalo para cima os combatem.

Por sua

vez, ao criarem-se tais aldeamentos, visou-se também a

necessária protecção às populações que, aglomeradas

agora e possuindo os seus meios de defesa próprios, se

sentem seguras e livres da acção do inimigo que até

antes as perseguia impiedosamente, na tentativa de

angariar gente para as suas hostes, subsistência para os

seus grupos. E claro está que, sem defesa própria e

expostas à sua violência, nenhuma outra alternativa mais

lhes restava do que cederem

mesmo

à sua vontade.

mesmo

à sua vontade.

Criados

que foram esses vários aldeamentos que vão do litoral ao

interior até ao extremo Norte, à beira do Rovuma, foi a

sua orientação e protecção entregue à Guarda Fiscal.

Duas dezenas de guardas partiram para esse efeito de

Lourenço Marques, numa comissão de um ano, finda a qual

serão por outros substituídos. E, repartidos em grupos

de três por aldeamento, ali se encontram enquadrando as

milícias de protecção constituídas por elementos da

própria população aldeada, e só raríssimos casos

reforçados por alguma tropa.

Cada

aldeamento funciona com o seu sistema de defesa e

detecção eficientemente montado, as casas todas

rectangulares, amplas e com várias divisões

sobrepondo-se à clássica palhota redonda, de divisão

única e promíscua, alinhadas ao longo de arruamentos

largos e sempre impecavelmente limpos. Ao centro

levanta-se o amplo barracão aberto dos lados, onde um

pequeno bar funciona, onde há sempre um gravador com as

respectivas fitas gravadas emitindo através de

altifalantes música portuguesa entremeada por música do

próprio folclore nativo, e onde a população normalmente

se reúne em confraternização própria de centro social

que efectivamente é. Cada aldeamento tem ainda a sua

escola, com o professor rudimentar; os seus serviços de

administração do aldeamento; formação e treino da

autodefesa, com o sistema de valas de refúgio e abrigos

preparados por toda a população, que deles se sabe

rápida e eficientemente servir, sem pânicos nem

atropelos, em caso de necessidade. Mais ainda, cada

aldeamento basta-se a si mesmo, desbravado, para isso, o

mato anexo, onde as machambas se estendem, apoiadas pela

criação de galinhas, cabras e, dentro em breve, suínos.

galinhas, cabras e, dentro em breve, suínos.

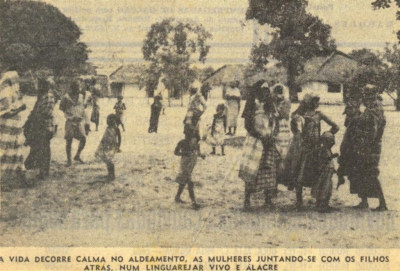

E para

que a vida ali se processe calma e ordenadamente, ainda

que o inimigo tudo faça, como se torna compreensível,

para o impedir – a vigilância é constante, dia e noite,

com milícias instaladas em torres de observação postadas

nos quatro pontos limites da aldeia e outras patrulhando

o mato, de arma em punho, a toda a volta, formando-se,

para esse efeito, turnos rigorosamente respeitados e em

que todos colaboram.

Qualquer

aproximação suspeita será, pois, prontamente assinalada

em primeiro lugar pela chamada defesa distante e só se

porventura o bando atacante conseguir furtar-se à

vigilância dessa defesa é que terão de intervir os que

se encontram nas posições fixas em pontos estratégicos

do aldeamento, de qualquer maneira coarctada em absoluto

a possibilidade ao inimigo de surgir de surpresa. E logo

que os primeiros tiros repercutam, toda a população –

novos, velhos, mulheres, crianças – calma e

ordenadamente buscarão a sua vala respectiva de acesso

ao abrigo a que pertençam.

Assim

tem sido possível verificarem-se, como já muitas vezes

aconteceu, desesperados ataques do inimigo, sempre

repelidos sem uma única baixa nas populações.

É essa

série de aldeamentos que me espera agora, à medida que

avanço cada vez mais para o Norte, aqui em Cabo Delgado.

O avião que me transporta é um dos pequeníssimos mas

rijos «Auster» confiados à Formação Aérea de

Voluntários, e o tenente Tito Xavier quem o conduz.

Noutro igual àquele em que sigo viaja o meu camarada de

jornada, com o piloto Fernando José ao comando.

E, da

série de aldeamentos, o do Olumbe o que fica mais junto

ao litoral, mesmo na costa, acima de Mocímboa da Praia,

e muito embora fosse ali que desejássemos descer

primeiramente, isso torna-se-nos impossível, alagada a

pista de aterragem pelas violentas chuvadas dos últimos

dias. Deixamos, pois, o litoral, flectindo o monomotor

cada vez mais para o interior, o Quissengue a

desenhar-se pouco a pouco recortado assim, em rectângulo

amplo, naquele oceano impressionante de floresta densa

que vamos sobrevoando.

Damos

duas ou três voltas largas e quase rasantes por sobre o

aldeamento, com a população em peso acorrendo das casas,

precipitando-se num frenesi para a pista anexa, aberta a

pá e a catana. Vejo homens correndo de arma na mão,

dispondo-se a intervalos regulares a toda a volta da

faixa de aterragem, enquanto outros, em grupos, se

internam no mato próximo. E, minutos volvidos, sobe no

mastro, lá em baixo, uma bandeira verde. A meu lado, o

tenente Tito Xavier explica-me que aquele é o sinal de

que tudo está O.K., preocupações tomadas, a defesa da

pista feita, as milícias a postos e que podemos aterrar.

O

aparelho corta a velocidade, faz-se à pista, baixa, toca

o solo, rola, e quando se detém somos positivamente

afogados por um mar impetuoso de gente que ri e aplaude,

mulheres de longas capulanas cingindo-lhes o corpo,

lenços soltos na cabeça em estilo de Madona, rapazes de

calção de caqui e camisa aberta, velhos de cabaias

brancas até aos pés e o típico cofió arrendado sobre os

cabelos encanecidos, velhas de lábio superior furado e

atravessado por uma rodela de pau-preto, multidão

exuberante, buliçosa, que ri, linguareja, expressiva,

aberta, colorida como uma girândola. Uma formação de

milícias nativas, com a sua farda verde-azeitona, forma

uma impecável guarda de honra, enquanto o velho régulo

de cabelos quase brancos e um rosto que é um hino à

simpatia, avança para nós de mão estendida, a dar-nos as

boas-vindas. E em meio de todo aquele povoléu em festa,

os três guardas ali destacados – o Ramos, o Barbosa, o

António Baptista dos Santos – recebem-nos com um sorriso

aberto e olhos brilhantes: e é como de repente os visse,

como tantas vezes os via aí em Lourenço Marques,

perguntando nos portões do cais, se «não há azar». E

sinto, de uma forma aguda, intensa, que na verdade, com

gente daquela - «nunca há azar».

Vamos da

pista de aterragem até ao centro social ainda em

acabamento, em pleno coração da aldeia, positivamente em

jeito de arraial: miúdos de bochechas luzidias

embrulham-se nas nossas pernas, mulheres correm ao nosso

lado, à nossa frente, a mão sobre a boca num som

estridente de sino novo chocalhando, e os homens falam

uns com os outros, perguntam se vamos

ficar

muito tempo.

ficar

muito tempo.

Damos

uma volta larga por todo o aldeamento, entramos nas

casas, descemos até às machambas – e sempre à nossa

volta aquele jeito de festa, aquele bulício infantil e

bom. Mas já do terreiro sobem, cavos, arrastados, os

primeiros sons abafados dos tambores. E Juma Abdala, o

régulo, convida-nos, num perfeito português, a assistir

à festa que a sua gente quer fazer.

Estão as

cadeiras dispostas sob a copa frondosa de duas ou três

enormes mangueiras. Sentamo-nos w, a toda a volta, a

multidão forma círculo. Ninguém falta – somente os que

àquela hora formam emboscadas de vigilância para lá da

periferia do aldeamento, os que patrulham o mato a toda

a volta e os que, de arma em punho, guardam os dois

aviões pousados na pista.

Está um

grupo de homens no meio do terreiro, troncos nus, plumas

na cabeça, saiotes garridos cingidos na cintura, até à

coxa. E, sem que o pudesse até então suspeitar, vou

assistir a um dos mais espantosos e fantásticos

espectáculos de mímica que até hoje me fora dado a ver e

que, na sua genuinidade, na sua força telúrica de arte

pura – que assim os seus intérpretes no-la transmitem –

arrebataria as plateias mais exigentes de uma

ultracivilizada Europa.

É a

história de uma qualquer aldeia gentílica a que vai,

assim, através do gesto, da expressão, do salto, da

contorsão, do bailado e da mímica, desfilando, como um

filme, ante os meus olhos: o seu dia-a-dia, as gentes,

os cães lutando entre si, o bode em cio buscando a cabra

esquiva, que lhe foge; o homem que não caminha e a que é

preciso tirar a matacanha de entre os dedos; o milícia

vigiando, repelindo o grupo dos turras que detectou no

mato, combatendo-o mais pela argúcia do que pela

superioridade numérica, aniquilando-o; o retornar à paz,

à tranquilidade; a partida da casquinha para o mar, na

pescaria, o içar da vela, os remos ajudando, o leve

ondular do mar em tempo bom; a pausa ao largo, o lançar

da linha, a espera, o picar do peixe, a luta com a

presa; e de repente o levantar do vento, o erguer das primeiras

ondas, o prender da vela, o regresso a terra, o

temporal, a luta com o mar em fúria, o desesperado tirar

da água de dentro da piroga, a queda de um dos

tripulantes ao mar, a luta para o seu salvamento, a sua

retirada das águas, inerte, tombado, a casquinha já

varando terra; e o retorno lento e desolado, o

companheiro sem dar acordo, a tentativa da libertação da

água acumulada em seus pulmões, a ânsia à sua volta, o

primeiro movimento, a vitória sobre o que parecia ser a

morte; o passar do temporal, a alegria do sol que volta,

da vida que ressurge – e de braços alevantados para o

alto, o corpo num sacudir de instante a instante mais

acelerado, os tambores ganhando um som de alucinação, os

homens invocam a força que vem dos deuses e dançam e

saltam e giram, numa aleluia, num hino à Vida, à

Natureza. Tudo é agora um rodopio de vertigem, de

loucura, o ar cheira a suor, a terra dir-se-ia que

trepida sob os pés nus e vigorosos, os tambores ressoam

numa galopada, é a floresta que canta, é a terra que ri,

é o sol que se alevanta – e a um só movimento, num grito

de alegria quase feroz, a dança finda de chofre.

repente o levantar do vento, o erguer das primeiras

ondas, o prender da vela, o regresso a terra, o

temporal, a luta com o mar em fúria, o desesperado tirar

da água de dentro da piroga, a queda de um dos

tripulantes ao mar, a luta para o seu salvamento, a sua

retirada das águas, inerte, tombado, a casquinha já

varando terra; e o retorno lento e desolado, o

companheiro sem dar acordo, a tentativa da libertação da

água acumulada em seus pulmões, a ânsia à sua volta, o

primeiro movimento, a vitória sobre o que parecia ser a

morte; o passar do temporal, a alegria do sol que volta,

da vida que ressurge – e de braços alevantados para o

alto, o corpo num sacudir de instante a instante mais

acelerado, os tambores ganhando um som de alucinação, os

homens invocam a força que vem dos deuses e dançam e

saltam e giram, numa aleluia, num hino à Vida, à

Natureza. Tudo é agora um rodopio de vertigem, de

loucura, o ar cheira a suor, a terra dir-se-ia que

trepida sob os pés nus e vigorosos, os tambores ressoam

numa galopada, é a floresta que canta, é a terra que ri,

é o sol que se alevanta – e a um só movimento, num grito

de alegria quase feroz, a dança finda de chofre.

Estou

esmagado pela beleza espantosa que assim tive diante dos

meus olhos, ali, no coração de Cabo Delgado, com o

Rovuma a dois passos, aquela mensagem autêntica de Arte

viva e genuína, sem escolas, sem pretensiosismos, sem

especulações intelectuais ou pseudo-intelectuais – mas

vinda de geração para geração, sabendo a terra, a rios,

a selva, a vento largo.

E quase

sinto vontade de chorar por esta África de espanto e de

cobiça, esta África maravilhosa e pura, sensual e bela,

esta África retalhada, incompreendida, joguete de mil

interesses – e que é também a minha terra.

Almoçamos no Quissengue. A meio da tarde levantaremos

voo rumo ao aldeamento mais ao Norte da série assim

formada e que constitui o radar vivo da fronteira com o

Tanganhica. Será aí, em Nhica do Rovuma, entre a

população aldeada, os guardas fiscais, as mílicias e a

unidade militar para lá destacada, sob os alpendres de

matope endurecido como cimento e os abrigos em caso de

ataque sob os nossos pés, que iremos passar a noite – o

Rovuma diante de nós, com fogueiras ponteando a treva do

lado de lá da margem, já em território tanzaniano.

Antes,

porém, espera-nos o almoço no Quissengue – galinhas à

cafreal, loiras e fumegantes, ali mesmo assadas diante

de nós, genuínas, autênticas. E enquanto os meus

companheiros de jornada as acompanham com uma cerveja

gelada, num mútuo entendimento, sem palavras, o velho

Juma Abdala acerca-se de mim e, com um sorriso largo,

oferece-me a água leitosa e crepitante ainda de dois

cocos acabados de colher de colher de um qualquer dos

coqueiros que se alevantam a toda a volta do aldeamento.

E tem

para mim o sabor requintado, que só os grandes

restaurantes estilo «Tour d’argent» decerto imprimirão,

aquele almoço maravilhoso de galinhas à cafreal,

tostadas e picantes, regado assim a água de coco.

Mas não

estou no «Tour d’argent» nem no «Aldorf»: com o eco dos

tambores ressoando no batuque, homens de espingarda nas

mãos, de calção ou capulana beirando o solo, a montarem

guarda ao avião que me trouxe, almoço no Quissengue. E

tenho, por anfitriões admiráveis, três guardas fiscais

que viviam o seu dia-a-dia anónimo e obscuro aí pela

porta 1 ou 3 da ponte-cais – e um homem bom e simples

que, como tantos outros por este Norte imenso, disse

«não!» ao inimigo. Chama-se Juma Abdala.

GUILHERME DE MELO